Los alumnos de Económicas en la UBA leen sobre los escoceses: Hume, Ferguson, Smith, a Adam Smith en la Teoría de los Sentimientos Morales y a Ronald Coase sobre Smith:

- Adam Smith, Teoría de los Sentimientos Morales: Sección I: Del Sentido de la Propiedad: http://www.textosdigitales.com.ar/CP/CICLO_BASICO/2.007_-_Teoria_Politica_II/Smith_-_Teoria_de_los_Sentimientos_Morales.pdf

- Ezequiel Gallo, “La tradición del orden social espontáneo: Adam Ferguson, David Hume y Adam Smith”: http://www.eseade.edu.ar/files/Libertas/44_5_Gallo.pdf

- Ronald Coase, “Adam Smith’s View of Man”: http://www.chicagobooth.edu/~/media/59F2E558F3604398BBF9518FCF3EBC9E.PDF

Pregunta: ¿De qué manera pretende salvar Ferguson las libertades y seguridades obtenidas a partir de los beneficios del intercambio ante la corrupción política?

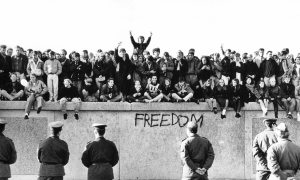

Limitando el poder. La llamada Revolución Gloriosa en Inglaterra a fines del siglo XVII, que da origen al parlamentarismo moderno, y la Independencia norteamericana, que consolida una república, se inspiraron en las ideas de un filósofo inglés previo, John Locke, que influenciara mucho a estos autores.

Pregunta: A partir del concepto de tradición de los autores escoceses, ¿podríamos determinar que la tradición es la encargada de construir y transformar a las instituciones de acuerdo al contexto social?

La tradición son los valores que predominan en una determinada sociedad, en su cultura, los que determinarían en última instancia la evolución social, incluyendo la de sus instituciones. Por ejemplo, formalmente, tal vez no haya tanta diferencia entre la república que tiene Australia y la que tiene Argentina, esto es, en sus normas formales (congreso, división de poderes, etc.). Sin embargo, sabemos que hay bastante diferencia, en su funcionamiento…, y en sus resultados.

Pregunta: La pregunta más inmediata que surge de la lectura para Smith es, sencillamente; ¿en qué medida los sentimientos morales coartan la mano invisible provista por la vocación egoísta? Pero sin embargo la lectura me motivó una cuestión más. La Teoría de los Sentimientos morales dedica una porción importante a la compasión por los muertos: ‘nunca podremos sentir lo suficiente como quienes han padecido tan espantosa calamidad’. Eso me trae a cuento, a riesgo de caer en un tema demasiado reciente, en la repentina muerte de un fiscal en la Argentina. ¿Qué sucede cuando debemos analizar con frialdad y rigor la obra por la que se comprometió alguien que murió? Especialmente cuando lo hizo en circunstancias tan dudosas, en paralelo a la inevitable investigación acerca de si la muerte fue producida por ese compromiso. ¿Los sentimientos morales que tenemos sobre la muerte (‘pensar que todos nuestros esfuerzos son vanos’) no pueden influir en opiniones importantes, en este caso acerca del derecho penal y público internacional?

Parece que sí. Creo que se juntan en este caso dos cuestiones básicas. Por un lado, nuestro convicción respecto al derecho a la vida (y nuestra preocupación cuando éste se viola, o parece ser violado). Por otro, nuestras sospechas sobre el poder: no se tendrá mucha información pero parece que la gente piensa que éste es abusado, no ya en este caso, tal vez porque entiende que se lo abusa en general.

Pregunta: (Pagina 3, ultima cita) ¿Siempre ocurre que si perseguimos el interés individual lleguemos al bienestar social? El texto aclara que una de las definiciones de egoísta podría ser causarle perjuicios a terceros, ¿Si alcanzáramos el bienestar social a costa de ello, que diríamos al respecto?

Bueno, no creo que Smith esté diciendo que se llega a un “óptimo”, como parece haberlo entendido la teoría económica luego desarrollando el concepto de “equilibrio general. La frase dice así:

«Cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para cualquier capital que tenga […] Al orientar esa actividad de modo que produzca un valor máximo, él busca sólo su propio beneficio, pero en este caso como en otros una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en su propósitos […] Al perseguir su propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo.»

Veamos que él dice que lo hará de esta forma mejor que si intentara fomentarlo. Es decir, no está diciendo que es perfecto, está diciendo que será mejor que si buscara la satisfacción general como su propósito (lo que podría interpretarse a hacerlo a través de la política, por ejemplo).

No plantea un óptimo, está haciendo lo que ahora llamaríamos “análisis institucional comparativo”. Porque cuando la teoría económica planteó como óptimo el equilibrio general, comenzó luego a encontrar todo tipo de “fallas” que supuestamente la política iba a solucionar. Smith podría estar diciendo que será el mercado imperfecto, pero la “mano visible” de la política lo es más.

Pregunta: ¿De que depende que una sociedad en vez de evolucionar tenga un retroceso en su desarrollo?, ¿Solo ocurre por elegir malas instituciones?, ¿De las acciones de los hombres no se puede derivar ningún causante?

Es que las acciones de los hombres se dan en el marco de ciertas instituciones, que son las que generan incentivos para actuar promoviendo una evolución positiva o lo contrario.

Pregunta: ¿Solo podría simpatizar una persona que transito alguna emoción semejante a la que trata de imaginar?, ¿O podría llegar a imaginarse casi por completo todo lo que aquella persona está viviendo, sin haber tenido emociones semejantes?

Supongo que sí, no tenemos que quemarnos con el fuego para saber que el fuego quema; pero seguramente entendemos más su sufrimiento si lo hemos sufrido nosotros mismos.

Pregunta: ¿Podemos determinar alguna causa de la simpatía o como se provoca/genera?

Smith no diría esto, ya que es muy posterior, pero diría que son rasgos evolutivos, estudiados por la antropología o la sicología evolutiva, son rasgos que permitieron a ciertas especies y sociedades subsistir y prevalecer. La vida del ser humano y sus ancestros se desarrolló básicamente en grupos. Tal vez hubo grupos en los que no predominaba la simpatía entre sí sino otra cosa, pero es muy probable que estos no pudieran competir con grupos fuertes y consolidados a través de la simpatía.

Pregunta: ¿Hasta que punto las personas prefieren que simpaticen con ellas sobre aquellas pasiones desagradables antes que las agradables?, ¿Siempre ocurre esto?

Pareciera que todos preferimos la aprobación que la desaprobación, al menos respecto a nuestro grupo de referencia.

Pregunta: ¿Es la creencia en dios que, según Viner, tiene Smith la que está detrás de su apoyo a la libertad económica? ¿Es esta la “mano invisible”?

No creo. Smith era muy religioso, pero su amigo y maestro David Hume no lo era. No parece haber sido esto fundamental en su análisis.

Pregunta: En la página 17, el autor dice que no era usual en Smith proclamar que existía una armonía natural. Entonces, ¿Por qué se difunde la idea de que según él existe una armonía natural que promueve el bienestar del hombre? ¿Por qué existiría está si el hombre esta lleno de sentimientos egoístas?

Dice que el hombre tiene sentimientos de simpatía que se van diluyendo hacia círculos cada vez más alejados de sí mismo: familia, parientes, amigos y así sucesivamente. No tiene una simpatía hacia la humanidad en general, diciendo que eso solamente lo puede tener Dios. Además de esa simpatía hacia los cercanos, el hombre tiene todo otro tipo de virtudes y también de vicios, pero resulta que no todos son contraproducentes porque en el mercado la búsqueda de, por ejemplo, objetivos “egoístas” ha de canalizarse a satisfacer las necesidades de los demás.

Pregunta: Al final de la página 25, Coase dice que Adam Smith ve a las cualidades humanas menos agradables como productivas del bien. En mi parecer esto no abarca a todas las cualidades de ese tipo: ¿Se refiere sólo al interés propio o a otras también?

Seguramente no abarca a todas, pero dice que algunas si pueden producir buenos efectos y menciona que el “interés propio promueve la industria, el resentimiento desalienta acciones agresivas de otros y la vanidad lleva a actos de bondad”.

Pregunta: Los autores decían que el hombre se enfrenta a una naturaleza avara en la provisión de los recursos, ¿A qué recursos se refería? ¿Los autores no tomaban en cuenta la avaricia del hombre por tener siempre más? (me refiero a que el problema tal vez no sea la escasez. Por ejemplo la comida en el mundo alcanzaría para alimentar a todos, sin embargo, hay miles de personas que pasan hambre mientras otros tienen de más)

Entiendo que se refieren a la natural escasez de recursos, base de nuestras acciones económicas.

Pregunta: Queda claro que aquellas formas de gobierno que no respetan las libertades individuales y no protegen a los individuos no son útiles desde el punto de vista de los autores. En este sentido, ¿Declaran sus preferencias por alguna forma en particular?

Creo que veían como modelo la monarquía parlamentaria con poderes limitados que tenían entonces. No había experiencia todavía con democracias limitadas. Por supuesto que rechazaban las monarquías absolutas y creo que también hubieran rechazado las democracias ilimitadas.