No creo que haya un mejor ejemplo de teoría que sirve para interpretar la realidad que lo que resulta de combinar la lectura del artículo de Carl Menger “El origen del dinero” http://www.eumed.net/cursecon/textos/Menger-origen-dinero.pdf con el de Robert Radford “La organización económica de un campo de prisioneros” http://aulavirtual.bde.es/wav/documentos/precios_doc_3.pdf

El de Menger fue escrito 50 años antes de que Radford fuera tomado prisionero en la Segunda Guerra Mundial y pudiera luego contar su experiencia. El artículo de Menger va mucho más allá de explicar el origen del dinero, puede extenderse al origen de muchas otras instituciones como resultado acciones humanas pero no de “intención”. Así comenta Menger el origen del dinero:

“…, cuándo alguien ha traído al mercado productos que no son altamente líquidos la idea más importante que tiene en mente es la de intercambiarlos, no sólo por aquellos que por casualidad necesite sino, si esto no puede realizarse directamente, por otros productos que, aunque no tenga necesidad de ellos, son, de todas maneras, más líquidos que los suyos. Al hacerlo, es evidente que no logra de inmediato el objetivo final de su comercio, es decir, la adquisición de productos que en realidad él mismo necesita; sin embargo, de esta manera se va acercando a ese objetivo. Por el tortuoso camino de un intercambio mediato gana las perspectivas de alcanzar su propósito más económica y seguramente que si se hubiera visto limitado al intercambio directo. Ahora bien, en realidad éste parece ser el caso que se ha dado en todas partes. Los hombres se han visto llevados, con creciente conocimiento de sus intereses individuales, cada uno por sus propios intereses económicos, sin convenio, sin obligación legal, es decir, sin tomar en cuenta siquiera el interés común, a intercambiar bienes destinados al intercambio (sus «productos») por otras mercancías igualmente destinadas al intercambio, pero más liquidas. A medida que el comercio se extendía en el espacio y las previsiones para la satisfacción de necesidades materiales podían hacerse por períodos cada vez más prolongados, cada individuo iba aprendiendo, a partir de sus propios intereses económicos, a darse cuenta de que trocaba sus productos menos líquidos por aquellas mercancías especiales que habían exhibido, además de la atracción de ser altamente comercializables en una localidad determinada, un amplio espectro de comercialización tanto en el tiempo como en el espacio. Estos productos serian clasificados por su carácter costoso, por la facilidad de su transporte y su posibilidad de preservación (en relación con la circunstancia de su compatibilidad con una demanda estable y ampliamente distribuida), de modo tal de asegurar a su poseedor un poder, no sólo «aquí» y «ahora», sino casi ilimitado en tiempo y espacio, sobre todos los otros productos del mercado, a precios económicos.

Y por esa razón ha sucedido que, a medida que el hombre se fue familiarizando con estas ventajas económicas, sobre todo a través de una percepción que se ha hecho tradicional y del hábito del accionar económico, esas mercancías, relativamente más líquidas en cuanto a tiempo y espacio, se han convertido en cada mercado en los productos que no sólo se aceptan en nombre del interés de cada uno a cambio de los propios productos menos líquidos sino que, en verdad, se aceptan con rapidez. Y su liquidez superior sólo depende de la comercialización relativamente menor de cualquier otro tipo de producto, razón por la cual han podido convertirse en medios de cambio generalmente aceptados. Es obvio que el hábito constituye un factor muy significativo en la génesis de esos medios de cambio de utilidad general. Es el interés económico de cada individuo que comercia lo que le permite cambiar productos menos líquidos por otros más líquidos. Pero la aceptación voluntaria del medio de cambio presupone la existencia previa de un conocimiento de estos intereses por parte de aquellos sujetos económicos de quienes se espera que acepten a cambio de sus productos una mercancía que en sí misma y por sí misma es, quizá, totalmente inútil para ellos. Es cierto que este conocimiento nunca aparece en todas partes en una nación a un mismo tiempo. En primera instancia, sólo un número limitado de sujetos económicos reconocerá las ventajas de ese procedimiento, ventajas que, en sí mismas y por sí mismas, son independientes del reconocimiento general de un producto como medio de intercambio, en tanto ese intercambio, siempre y en todas las circunstancias, acerque más a su meta al hombre económico, es decir, lo aproxime a la adquisición de cosas útiles que realmente necesite. Pero se admite que no hay mejor método para ilustrar a alguien sobre sus propios intereses económicos que hacerle ver el éxito económico de aquellos que utilizaron el medio correcto para asegurar sus intereses particulares. Por lo tanto, resulta evidente que nada pudo haber sido más favorable para el surgimiento de un medio de intercambio que la aceptación, por parte de los sujetos económicos más perspicaces e inteligentes, para su propio beneficio económico y durante un periodo considerable de tiempo de productos eminentemente líquidos en lugar de todos los demás. De esta forma, la práctica y el hábito han contribuido mucho, por cierto, para hacer que los productos, que eran más líquidos en un momento determinado, sean aceptados no sólo por muchos sino, en definitiva, por todos los sujetos económicos a cambio de sus productos menos líquidos: y no sólo para eso, sino para que sean aceptados desde un principio con la intención de volver a intercambiarlos. Los productos que, de esta manera, se tornaron medios de cambio generalmente aceptables, fueron denominados Geld por los alemanes, palabra qué proviene de Gelten y que significa pagar, realizar; otras naciones denominaron al dinero teniendo en cuenta principalmente la sustancia utilizada, la forma de la moneda o, incluso, ciertos tipos de moneda.”

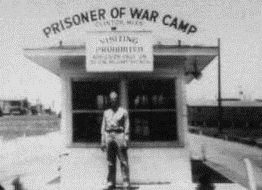

Esto es exactamente lo que ocurre en el campo de prisioneros de guerra que describe Radford, quien, además, muestra en funcionamiento “el flujo de moneda y bienes” descripto por David Hume (o la teoría cuantitativa del dinero).