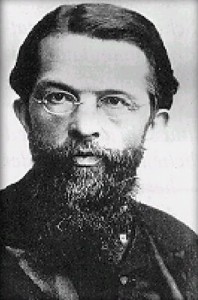

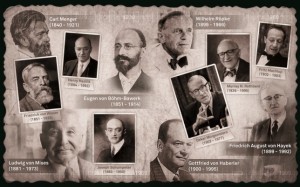

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico II (Escuela Austriaca), de Económicas UBA, vemos a Böhm-Bawerk, discutiendo con un desconocido hoy, L. G. Bostedo, quien criticara su libro Teoría Positiva del Capital en los Anales de la Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales. En su defensa, ya está discutiendo a Keynes y el papel del ahorro.

Sobre la “imposibilidad” de mi ejemplo, Mr. Bostedo intenta probarla mediante el siguiente silogismo: si todos los miembros de una comunidad ahorran simultáneamente una cuarta parte de sus ingresos, reducen consecuentemente en una cuarta parte la demanda de bienes de consumo. La menor demanda lleva a los productores a restringir la producción en la misma medida. Pero si la producción decae a la vez que el consumo, entonces es evidente que no habría demanda de los ahorros; llevar a cabo el ahorro supuesto de una cuarta parte de los ingresos de la comunidad se demuestra por tanto como imposible.

Sospecho que este silogismo hará aparecer en las mentes de la mayor parte de los lectores la sospecha de que se ha probado demasiado. Si fuera verdad, no sólo el ahorro simultáneo de una cuarta parte de los ingresos de la comunidad sería imposible, sino que cualquier ahorro real sería imposible. Si cada intento de restringir el consumo debe efectivamente ocasionar una restricción inmediata y proporcional de la producción, entonces no podría producirse ningún incremento a la riqueza acumulada de la sociedad a través del ahorro. Los individuos particulares podrían ahorrar parte de sus ingresos, pero sólo a condición de que otros individuos de la misma comunidad consuman el exceso de los mismos; la sociedad como un todo nunca podría dejar aparte porciones de su ingreso social y las acumulaciones que puedan realizar ciertas naciones como Francia u Holanda como consecuencia de de su mayor porcentaje de ahorro en comparación con España o Turquía debe ser descrito, aunque pueda parecer un fenómeno universal, como una mera ilusión. Creo que Mr. Bostedo estaría realmente dispuesto a adherirse a esta opinión con todas sus consecuencias; a cualquier nivel, sus conclusiones me parece que armonizan con esta perspectiva, puesto que dice con especial énfasis que cada ahorro es sólo una transferencia de poder de compra de los ahorradores a otros miembros de la comunidad. Sin embargo, tengo más confianza en que los lectores rechazarán aceptar este análisis como correspondiente a su experiencia y que en su lugar concluirán que hay algo incorrecto con la cadena de razonamientos que nos lleva a una conclusión tan improbable.

En realidad, el fallo en el razonamiento no es difícil de encontrar. Está en que una de las premisas, la que afirma que una restricción del “consumo para disfrute inmediato” debe implicar a su vez una restricción en la producción, es errónea. La verdad es que una restricción en el consumo implica, no una restricción en la producción en general, sino sólo, a través de la acción de la ley de la oferta y la demanda, una restricción en determinadas ramas de la misma. Si como consecuencia del ahorro, se compra y consume una menor cantidad de comida de lujo, vino y encajes, se producirá posteriormente –y quiero poner énfasis en esta palabra- una menor cantidad de estos bienes. Sin embargo, no habrá una menor producción de bienes en general, puesto que la menor producción de bienes listos para su consumo inmediato puede ser y será compensada por un incremento en la producción de bines “intermedios” o de capital.”

Este último punto de BB se explica porque si la gente ahorra, ahorra para algo, para tener un mayor consumo futuro. Entonces, el ahorro se traslada a la inversión en bienes más alejados del consumo en las distintas etapas de producción, para llegar con mayor producción cuando esa mayor demanda de consumo se haga presente.