Los alumnos de Económicas en la UBA leen sobre los escoceses: Hume, Ferguson, Smith, a Adam Smith en la Teoría de los Sentimientos Morales y a Ronald Coase sobre Smith:

- Adam Smith, Teoría de los Sentimientos Morales: Sección I: Del Sentido de la Propiedad: http://www.textosdigitales.com.ar/CP/CICLO_BASICO/2.007_-_Teoria_Politica_II/Smith_-_Teoria_de_los_Sentimientos_Morales.pdf

- Ezequiel Gallo, “La tradición del orden social espontáneo: Adam Ferguson, David Hume y Adam Smith”: http://www.eseade.edu.ar/files/Libertas/44_5_Gallo.pdf

- Ronald Coase, “Adam Smith’s View of Man”: http://www.chicagobooth.edu/~/media/59F2E558F3604398BBF9518FCF3EBC9E.PDF

Pregunta: En caso que nos encontremos con un retroceso o freno del desarrollo. ¿Qué actitudes debería tomar el “gobierno limitado” para contrarrestar la situación?

No sé si te refieres a una recesión económica, habría que ver sus causas, pero entiendo que en la mayoría de los casos verían que se produce un ajuste natural del mercado vía precios hasta que se generan nuevamente las condiciones para una reactivación.

Pregunta: Si se desarrollan dos instituciones que se contradicen y chocan entre sí, ¿Qué factores haría prevalecer a una sobre otra?

No imagino esto ocurriendo en una misma sociedad, es decir, que exista una norma que permita los contratos entre particulares y otra que la prohíba, por ejemplo. Pero sí que exista se permita en una sociedad y no en otra. El resultado se verá: una sociedad prosperará, la otra no. Como existe un cierto grado de “competencia interjurisdiccional”, la otra aprenderá y modificará esa institución o verá perder sus recursos (gente, capitales) dirigiéndose a la otra.

Pregunta: ¿Cuándo se puede afirmar que una institución posibilita acumular riquezas y cuando no?

Ustedes verán que hay que hacer regresiones para demostrar esto, pero las regresiones muestran relación, no causalidad. Podemos entonces “deducir” las consecuencias de determinadas instituciones (por ejemplo, si se respeta el derecho de propiedad o no y su impacto en la inversión) o podemos ver los resultados históricos de países que siguieron un camino u otro (Alemania Oriental vs Alemania Oriental, Corea del Norte vs Corea del Sur o hasta China vs Hong Kong).

Pregunta: ¿Es por una cuestión de principio o es por observación empírica que los autores consideran que los actos guiados por fines altruistas producen efectos opuestos a los deseados?

Probablemente ambas cosas: por deducción y por observación de las conductas humanas, tanto sea contemporáneas como históricas.

Pregunta: Se menciona en el texto que cuanto mayor es el comercio, habrá menores posibilidades de guerra ¿Quiere decir con esto que no existen injusticias en el comercio que ameriten una?

Exacto, ¿acaso hay alguna razón comercial que amerite una guerra? Puede ser que un país invada a otro por su petróleo, por ejemplo, pero no creo que diríamos que lo hizo por alguna injusticia.

Pregunta: ¿Hay perjudicados en la división del trabajo y el comercio? ¿Estos significan progreso para todos los que participan de ellas o solo para quienes lo hacen fabricando las mercaderías de mayor valor agregado?

Esa fue una visión que predominó durante mucho tiempo en América Latina, pero hoy tenemos que son países pobres los que cada vez producen más mercaderías con mayor valor agregado, como los países asiáticos.

Pregunta: En época de pre-revolución industrial muchos agricultores sufrían la expulsión de sus tierras hacia las grandes ciudades: ¿TSM se refiere un poco a esta situación?

No en ese libro, pero cuestionaría la palabra “expulsión”. ¿En qué sentido eran “echados” del campo. Más bien se trasladaban a la ciudad porque la industria ofrecía mejores perspectivas. Que no eran nada atractivas desde la perspectiva actual, pero que serían superiores a las condiciones de los agricultores, trabajando de sol a sol por su subsistencia.

Pregunta: ¿Veía Ud. ciertas actitudes inmorales en el sector burgués incipiente de la época?

Supongo que habría inmorales entre los burgueses, los aristócratas o los proletarios, las actitudes son individuales y no parecen pertenecer a un grupo en particular.

Pregunta: En CAP III (pág. 52): “…yo juzgo de tu vista por mi vista, de tu oído por mi oído, de tu razón por tu razón…”: ¿Pueden tener hombres de distintas clases sociales misma vista o razón?¿Porqué Ud. no diferencia estos puntos de vista de las diferentes clases sociales existentes?

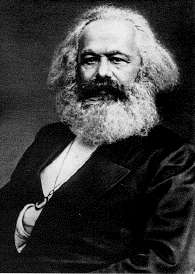

Porque no parece que estas pasiones y valores sean diferentes con motivo de pertenecer a cierta clase social, si es que definimos clase en la concepción marxista de su vinculación con los medios de producción. Sí hay diferentes puntos de vista entre las personas pero no parece ser ese vínculo el factor determinante.

Pregunta: ¿Las instituciones, tienen una única manera de evolucionar; se condice esto con la historia de la humanidad?

Ha evolución y hay acciones humanas. No es que la “evolución” ocurra simplemente sin que nadie haga nada. Ha habido guerras, invasiones, revoluciones, pero los cambios institucionales se producen lentamente (por ejemplo el paso del feudalismo a la economía de mercado, o de la monarquía a la democracia).

Pregunta: ¿Qué elementos habría que adicionar para poder hablar de reformar las instituciones saliéndonos de “los papeles”?

Los valores e ideas que impulsan las conductas de las personas.

Pregunta: ¿No resulta limitado pensar que el propio bienestar se extenderá al general sin más?

En un marco de transacciones voluntarias, donde queda descartado el uso de la fuerza, la única forma de obtener lo que uno (digamos incluso egoístamente) quiere, es ofreciendo algún tipo de intercambio que sea aceptado por la otra parte. Es decir, esa otra parte tendrá que mejorar su situación de alguna forma ya que si no, no estaría interesado en realizar el intercambio.

Puede haber acciones que promuevan mi bienestar pero no el de otros, cuando no hay intercambios. Por ejemplo, pinto un cuadro y me lo guardo. Arreglo yo mismo mi casa. Pero cuando hay un intercambio de por medio la situación ya es diferente: vendo o regalo el cuadro a otro cuyo bienestar aumenta al recibirlo, contrato a un pintor para pintar mi casa y ahora su bienestar aumenta.

Pregunta: ¿Resulta convincente dudar de la existencia de formas altruistas en el accionar humana a pesar de todas nuestras miserias?

No se sí entendía bien la pregunta, pero uno observa acciones dirigidas hacia los demás a diario: algunas buscan algo a cambio (un intercambio), otras simplemente recibir la satisfacción de ayudar (que podría interpretarse también como un intercambio de favor por reconocimiento).

Pregunta: En algún punto Smith deja dudas de si hay algo más que regula la condición del hombre, como dice Coase, intenta no ser especifico acerca del rol de la fuerza de la naturaleza ¿Cómo es que se justifica en el plano de lo natural la “mano invisible”? (La pregunta más directa seria si Smith creía en una fuerza superior que justifique el estado natural de los hombres tal que son capaces de interactuar unos con otros)

Seguramente creía en la voluntad de Dios, hoy el otro Smith, Vernon, nos habla de la antropología y la sicología evolutiva para explicarlo.

Pregunta: ¿Es la benevolencia del ser humano condición necesaria para la existencia del mercado?

No, lo notable de la “mano invisible” es que aun persiguiendo su interés personal, promueve el bienestar de otros.

Pregunta: ¿Cómo se justificaría el accionar de una persona altruista (no motivada por su propio interés) en la relación con la motivación del individuo?

Sería muy difícil encontrar una persona así. Ya que sería su “propio interés” ayudar a otros.

Pregunta: ¿Puede una persona ser egoísta si tiene las características descritas en el libro?

Smith explica que persigue su “propio interés” cuando busca la aprobación de otros, y de ese observador imparcial.

Pregunta: ¿Las personas descritas en La teoría de los Sentimientos Morales y las descritas en La Riqueza de las Naciones son las mismas?

Sí, esto ha dado origen a lo que luego se denominara “El Problema de Adam Smith”, pero autores como Coase (ya visto) y Vernon Smith (por ver) resuelven la supuesta paradoja muy razonablemente.

Pregunta: ¿Smith considera que hasta hoy la idea de mano invisible sigue sin entenderse completamente?

Seguramente consideraría eso.

Pregunta: ¿Qué hacer cuando los gobernantes nos tratan como una pieza de ajedrez?

Le hicieron una pregunta parecido a Borges. Su respuesta: joderse. No diría qué hacer pero sí qué hacen: acomodan sus acciones, muchas veces terminan generando mercados paralelos.

Pregunta: ¿Qué decirles a los gobernantes que creen que pueden decir que se produce o no por decreto?

Que es imposible, la planificación soviética ya se derrumbó.