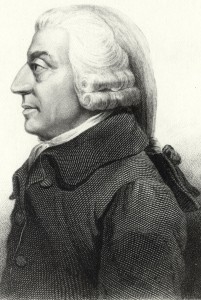

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I, de Ciencias Económicas, UBA, vemos el libro más famoso de la economía: Adam Smith, La Riqueza de las Naciones. En este caso, el notable Libro IV, Capítulo II. Aquí algunos párrafos:

“La industria general de una sociedad nunca puede exceder de la que sea capaz de emplear el capital de la nación. Así como el número de operarios que de continúe emplea un particular, debe guardar cierta proporción con su capital, así el número de los que pueden ser empleados constantemente por todos los miembros de una gran sociedad debe guardar también una proporción correlativa con el capital total de la misma, y no puede exceder de esa proporción. No hay regulación comercial que sea capaz de aumentar la actividad económica de cualquier sociedad más allá de lo que su capital pueda mantener. Únicamente puede desplazar una parte en dirección distinta a la que de otra suerte se hubiera orientado; pero de ningún modo puede asegurarse que esta direcci6n artificial haya de ser más ventajosa a la sociedad, considerada en su conjunto, que la que hubiese sido en el caso de que las cosas discurriesen por sus naturales cauces.

Cada individuo en particular se afana continuamente en buscar el empleo más ventajoso para el capital de que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio interés, no el de la sociedad; pero estos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a preferir, de una manera natural, o más bien necesaria, el empleo más útil a la sociedad como tal.”

“El producto de la industria es lo que esta añade a los materiales que trabaja y, por lo tanto, los beneficios del fabricante serán mayores o menores, en proporción al valor mayor o menor de ese producto. Únicamente el afán de lucro inclina al hombre a emplear su capital en empresas industriales, y procurara invertirlo en sostener aquellas industrias cuyo producto considere que tiene el máximo valor, o que pueda cambiarse por mayor cantidad de dinero o de cualquier otra mercancía. Pero el ingreso anual de la sociedad es precisamente igual al valor en cambio del total producto anual de sus actividades económicas, o mejor dicho, se identifica con el mismo. Ahora bien, como cualquier individuo pone todo su empeño en emplear su capital en sostener la industria doméstica, y dirigirla a la consecución del producto que rinde más valor, resulta que cada uno de ellos colabora de una manera necesaria en la obtención del ingreso anual máximo para la sociedad. Ninguno se propone, por lo general, promover el interés público, ni sabe hasta qué punto lo promueve. Cuando prefiere la actividad económica de su país a la extranjera, únicamente considera su seguridad, y cuando dirige la primera de tal forma que su producto represente el mayor valor posible, solo piensa en su ganancia propia; pero en este como en otros muchos casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Mas no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios. No son muchas las cosas buenas que vemos ejecutadas por aquellos que presumen de servir s6lo el interés público. Pero esta es una afectación que no es muy común entre comerciantes, y bastan muy pocas palabras para disuadirlos de esa actitud.”

“Cual sea la especie de actividad doméstica en que pueda invertir su capital, y cuyo producto sea probablemente de más valor, es un asunto que juzgara mejor el individuo interesado en cada caso particular, que no el legislador o el hombre de Estado. El gobernante que intentase dirigir a los particulares respecto de la forma de emplear sus respectivos capitales, tomaría a su cargo una empresa imposible, y se arrogaría una autoridad que no puede confiarse prudentemente ni a una sola persona, ni a un senado o consejo, y nunca sería más peligroso ese empeño que en manos de una persona lo suficientemente presuntuosa e insensata como para considerarse capaz de realizar tal cometido.”

“Lo que es prudencia en el gobierno de una familia particular, raras veces deja de serlo en la conducta de un gran reino. Cuando un país extranjero nos puede ofrecer una mercancía en condiciones más baratas que nosotros podemos hacerla, será mejor comprarla que producirla, dando por ella parte del producto de nuestra propia actividad económica, y dejando a esta emplearse en aquellos ramos en que saque ventaja al extranjero. Como la industria de un país guarda siempre proporción con el capital que la emplea, no por eso quedar disminuida, ni tampoco las conveniencias de los artesanos, a que nos referíamos antes, pues buscara por s£ misma el empleo más ventajoso. Pero no se emplea con la mayor ventaja si se destina a fabricar un objeto que se puede comprar más barato que si se produjese, pues disminuiría seguramente, en mayor o menor proporci6n, el producto anual, cuando por aquel camino se desplaza desde la producción de mercaderías de más valor hacia otras de menor importancia. De acuerdo con nuestro supuesto, esas mercancías se podrían comprar más baratas en el mercado extranjero que si se fabricasen en el propio. Se podrían adquirir solamente con una parte de otras mercaderías, o en otros términos, con solo una parte del precio de aquellos artículos que podría haber producido en el país con igual capital la actividad económica empleada en su elaboración, si se la hubiera abandonado a su natural impulse. En consecuencia, se separa la industria del país de un empleo más ventajoso y se aplica al que lo es menos, y en lugar de aumentarse el producto permutable de su producto anual, como sería la intención del legislador, no puede menos de disminuir considerablemente”.