Los alumnos de UCEMA leen el apartado C, del Informe Mundial de Comercio de la OMC para el año 2008. Lo interesante de ese apartado es que presenta una resumida (aunque para ellos no tanto) visión de la evolución de la teoría del comercio internacional. Aunque comienza tratando el tema desde una perspectiva “normativa”, esto es, ver si un comercio más libre es beneficioso, trata la teoría que es descriptiva y que señala que, precisamente, eso es lo que ocurre.

En cierta forma es curioso que se siga discutiendo sobre esto luego de más de 200 años. Cualquiera de nosotros aceptaría como beneficios un intercambio que hiciéramos voluntariamente con un amigo o vecino. No hay mayor diferencia si el vecino o amigo se encuentra en otro país, es circunstancia no cambia la esencia del intercambio.

Pero, por supuesto, en materia de política todo es muy diferente y la simple existencia de una frontera modifica un intercambio que busca realizar entre alguien en Río de Janeiro y San Pablo a diferencia del mismo intercambio entre uno en Porto Alegre y otro en Santa Cruz de la Sierra.

En definitiva, el derrotero de la teoría del comercio internacional parece encontrarse todo reducido a la presentación del principio que hiciera Mises bajo el nombre de “Ley de Asociación”, es decir, las ventajas que provienen de la división del trabajo y de los intercambios.

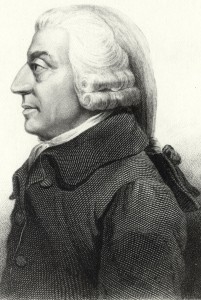

En una época en la cual predominaban los argumentos “mercantilistas” que pensaban que el país más “fuerte” era el que poseía más oro o metales preciosos, Adam Smith se presenta para señalar esa verdad básica: que no es más rico el país que tiene más oro sino el que produce más bienes y servicios. El oro, o cualquier otra moneda, es solamente un medio de intercambio, para obtener aquellos bienes o servicios que necesitamos.

Adam Smith también presentó la teoría de las ventajas absolutas. Dice el informe:

“Existen dos leyes de la ventaja comparativa: la “positiva”, que predice lo que cabe prever que hagan los países, y la “normativa”, que sugiere lo que deberían hacer. La versión positiva predice que, si un país puede comerciar, exportará mercancías en las que tenga una ventaja comparativa. La normativa sugiere que si un país puede comerciar, obtendrá beneficios de la especialización”.

Para el informe, las diferencias entre los países son de tecnología o en la dotación de recursos (modelo Heckscher-Ohlin). Curiosamente, aparece aquí Paul Krugman son la teoría que le permitiera luego ganar el Premio Nobel, bien diferente de sus opiniones en el New York Times: “Dado que los modelos tradicionales sobre el comercio no parecían aptos para explicar los fenómenos que se han descripto ut supra, resultaba necesaria una “nueva” teoría sobre el comercio. El modelo de la competencia monopolística de Krugman es tal vez el enfoque más conocido, aportando una teoría sencilla y, no obstante, convincente, de las razones por las que países similares (en cuanto a la tecnología y las dotaciones) se benefician de comerciar entre sí y de que una parte importante de ese comercio pueda tener lugar en las mismas ramas de producción. En el modelo de Krugman son fundamentales dos hipótesis básicas, que pueden observarse con facilidad en el mundo real, a saber: “rendimientos crecientes a escala” y “la preferencia del consumidor por la variedad”.

Pero incluso este modelo de Krugman ha sido superado en la dirección de Mises. Bajo el título “Novedades recientes: los beneficios de la productividad”, el informe presenta una subsección titulada “Las diferencias entre las empresas tienen importancia”, donde se consideran teorías que señalan que estas diferencias que promueven los intercambios hay que bajarlas de los países a las industrias (lo que hizo Krugman) y luego a nivel de las empresas.

Y Mises diría, por supuesto, y esto llega hasta el nivel de los individuos, es el principio básico de Adam Smith: los beneficios de la división del trabajo y los intercambios.